无论古今中外的历法,都可以划分为阴历或阳历,阴指月亮,阳指太阳。

阴历,就是根据月亮的运行规律制定的历法,月的书面表达叫“太阴”。

阳历,就是根据太阳的运行规律制定的历法,日的书面表达叫“太阳”。

以地球绕太阳公转一周为一年的是阳历,以月球绕地球一周为一月的是阴历。

一、阴历

阴历是根据月相的阴晴圆缺变化周期制定的历法,每月初一为朔日,月亮最缺,每月十五为望日,月亮最圆,一个朔望月约29.5天。

通过在晚上看月亮,根据圆缺就能判断是当月的哪一天,误差小,所以古人即使没有手机,不识日历,也能知道这个月过去多少时间了。

阴历月:也叫朔望月或太阴月,一年十二个月,从正月开始到十二月为止,不同月间的分隔线是每个月的初一,大月30天,小月29天。

二、阳历

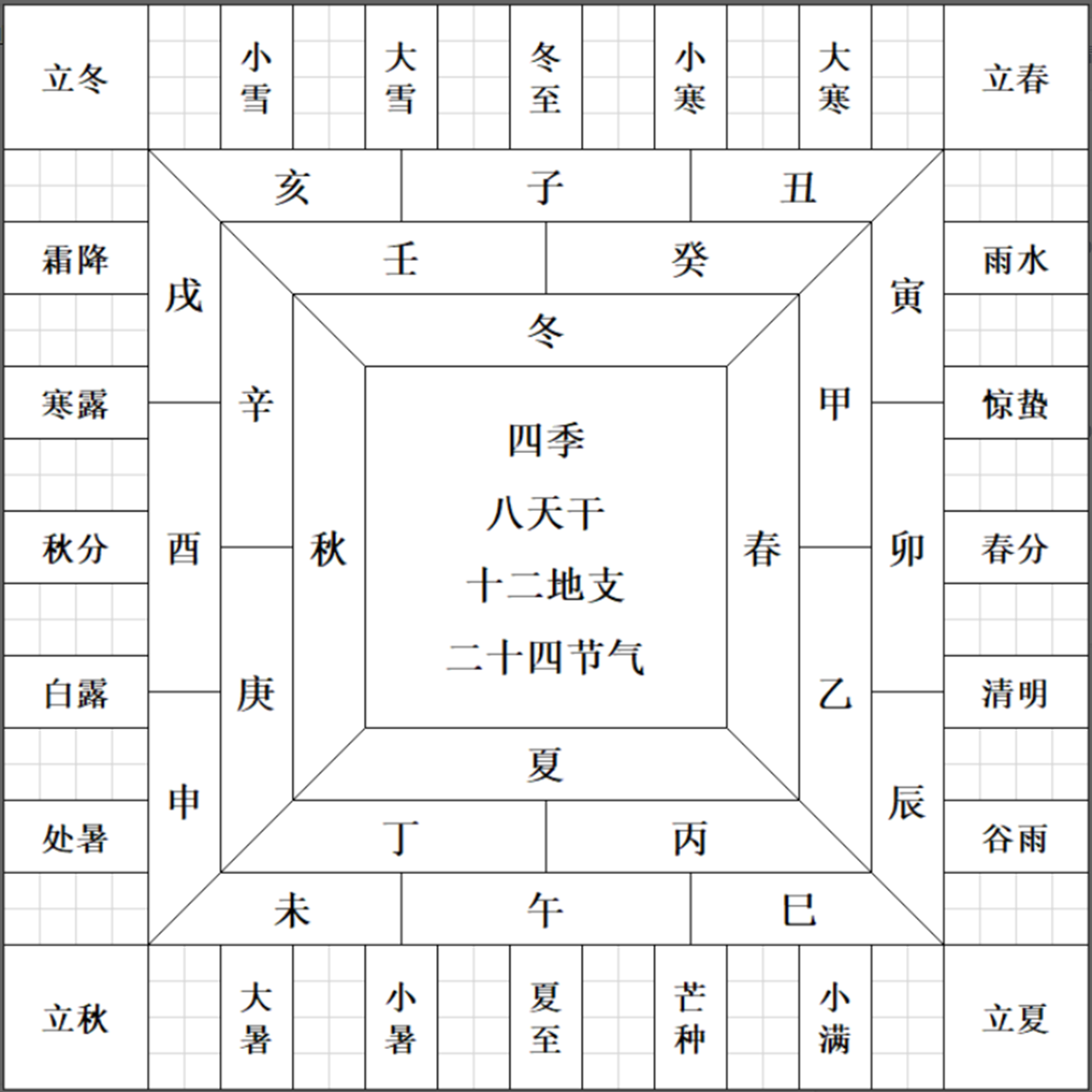

二十四节气是将地球绕太阳一周即一回归年的360度角划作24份,即太阳在黄经在向东每移动15度角为一气,移动一周360度共24气。

二十四节气属于阳历的范筹,也就是根据太阳设计的历法,用于指导农耕生产,且是玄学占卜中,干支历的重要依据,需要熟稔于心。

二十四节气歌——传统版:

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月两节不变更,最多相差一两天。

上半年来六廿一,下半年是八廿三

阳历月:也叫节气月或太阳月,一年十二个月,从正月开始到十二月为止,不同月间的分隔线是节气,每个月正好占用两个节气。

这十二个阳历月分别对应一个地支,又称为十二月令或十二月建,正月建寅,二月建卯,三月建辰,四月建巳,五月建午,六月建未,七月建申,八月建酉,九月建戌,十月建亥,十一月建子,十二月建丑。

即以立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、小寒,作为寅月、卯月、辰月、巳月、午月、未月、申月、酉月、戌月、亥月、子月、丑月之始。

二十四节气歌——谚语版:

地球绕着太阳转,绕完一圈是一年。

一年分成十二月,二十四节紧相连。

按照公历来推算,每月两气不改变。

上半年是六廿一,下半年逢八廿三。

这些就是交节日,有差不过一两天。

二十四节有先后,下列口诀记心间:

一月小寒接大寒,二月立春雨水连;

惊蛰春分在三月,清明谷雨四月天;

五月立夏和小满,六月芒种夏至连;

七月小暑和大暑,立秋处暑八月间;

九月白露接秋分,寒露霜降十月全;

立冬小雪十一月,大雪冬至迎新年;

抓紧季节忙生产,种收及时保丰年。

三、现代公历

在现代历法中,我们用几月几日的阿拉伯数字来表示,每年从1月1日起,到12月31日止,为一个回归年。这种现代历法,我们又称为公历,西历、洋历、格里高利历。现代历法本质上也是阳历的一种,所以大家又把这种历法叫做阳历,这样称呼没问题,但你要知道,阳历有很多种,二十四节气和天干地支也是阳历,不要认为阳历就只有公历,错把二十四节气和天干地支误以为是阴历。

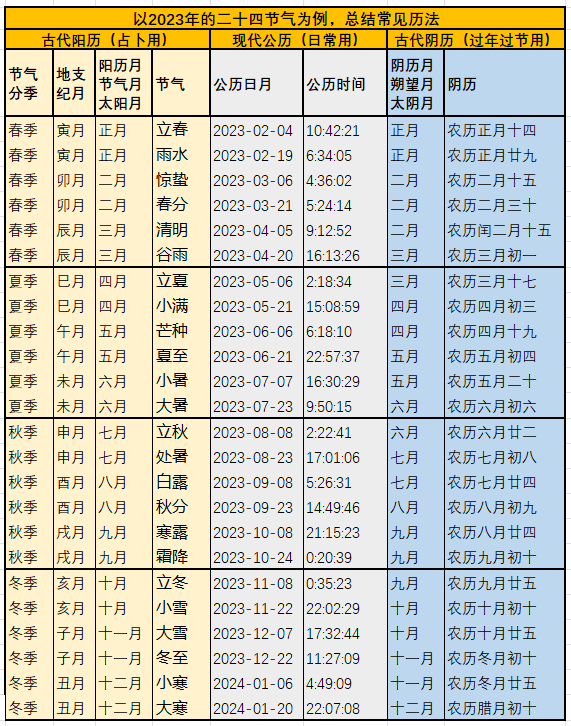

二十四节气和现代历法都是以太阳规律制定的阳历历法,所以能够彼此对应,典型的现象是,在现代历法中,节气的公历日期基本每年固定,相差不过两天:

1、春季

立春:2月3—5日;雨水:2月18—20日;

惊蛰:3月5—7日;春分:3月20—22日;

清明:4月4—6日;谷雨:4月19—21日。2、夏季

立夏:5月5—7日;小满:5月20—22日;

芒种:6月5—7日;夏至:6月21—22日;

小暑:7月6—8日;大暑:7月22—24日;3、秋季

立秋:8月7—9日;处暑:8月22—24日;

白露:9月7—9日;秋分:9月22—24日;

寒露:10月8—9日;霜降:0月23—24日。4、冬季

立冬:1月7—8日;小雪:11月22—23日;

大雪:12月6—8日;冬至:12月21—23;

小寒:1月5—7日;大寒:1月20—21日。

注:上图中只有八个天干,是根据天干方位所画,另有两个天干戊己在中央位置,该图引用自知乎答主李溯本 Suya。

四、农历

我们现在使用的农历,实际上属于阴阳合历,兼顾太阳回归年和朔望月编制;

- 阴历部分是:大年初一,正月十五,八月十五等,用于计日。

- 阳历部分是:二十四节气,用于指导农业生产。

阳历确定一年的天数,阴历确定一月的天数,用19年7润的方式把阳历和阴历统一形成我们现在见到的农历,所以农历又称阴阳合历,阴历和阳历经过19年会有一个重合,所以,很多人十九岁的时候,阴历和阳历的生日,跟出生时候是一样的,误差不超过一天。

只是在国内,阳历阴历,一定程度上已经专有名词化了,在很多人的观念中,阳历特指公历,就是几月几号的形式,阴历特指农历,就是几月初几的形式。这种理解其实是不正确的,几月初几的说法是阴历,二十四节气是阳历,这两者统称农历。

五、四季划分

一、气象学划分法

(央视天气预报用这版,,本质上是太阳历):

北半球:3-5月为春季,6-8月为夏季,9-11月为秋季,12-2月为冬季;

南半球:3-5月为秋季,6-8月为冬季,9-11月为春季,12-2月为夏季;

二、现代天文学划分法

(地理课本上教的是这版,本质上是太阳历):

以春分(3月20日或21日)、夏至(6月21日或22日)、秋分(9月22日或23日)和冬至(12月21日或22日)作为四季的开始。

三、中国传统民间划分法

(过年过节用这版,本质上是月亮历):

正月到三月春季,四到六月是夏季,七到九月是秋季,十月到腊月是冬季。正月初一是春天的第一天,故又叫春节。

四、中国传统天文学划分法

(玄学占卜用这版,本质上是太阳历):

以立春(2月4日或5日)、立夏(5月5日或6日)、立秋(8月7日或8日)、立冬(11月7日或8日)作为四季的开始。

六、历法案例

现代阳历:2023年3月28日。

古代阳历:癸卯年乙卯月乙酉日。

古代阴历:闰二月初七

现代农历:古代阴历(几月初几)+ 古代阳历(二十四节气)

七、常见问题

两个生肖的分界日是正月初一还是立春节气?

这个问题经久不衰了,从玄学占卜的角度讲,生肖来源于地支,地支跟随节气,所以立春过后才是新的生肖。

在2017年,国家质检总局、国家标准委批准发布《农历的编算和颁行》,新生肖的法定标准是正月初一,而且在历代王朝,也多是如此,具体分析可以见知乎上的讨论

换句话说,春节联欢晚会上零点跨年换生肖,是符合国家标准的,在玄学占卜中,认为立春后才是新的生肖,也没问题,不必争议。

六爻中的月建,如正月建寅等,这里的正月是否就是阴历中的正月?

并非如此,古代的阳历和阳历中,都把一年划分为二个月,都表示为正月、一月、二月……十二月,但一定注意,阴历月的分隔线是初一这一天,而阳历月的分隔线是节气。凡是用十二地支表示月份,本质上都是阳历月,不要认为是阴历月。用阴历的月份推算月建的地支是错误的做法,六爻中的月份,指的都是阳历月/节气月/太阳月,这点务必牢记。

八、年月日时纪法

仅供了解部分,转载自知乎李莹莹

一、纪日法

1. 序数纪日法

用数字序列来记日。如《梅花岭记》:“二十五日,城陷,忠烈拔刀自裁。”《项脊轩志》:“三五之夜,明月半墙。“三五”指农历十五日。

2. 干支纪日法

古人纪日,也用干支。干指天干,地指地支。

天干有十个:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支有十二个:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

十干和十二支一共可以排列组合成六十个单位,叫做六十甲子。

以上这六十个单位,每个单位表示一日。有了这六十个单位,日子就可以记录了。例如昨日是甲子日,那么今日就是乙丑日,明日就是丙寅日,往后的日子依次顺推;甲子日的前一日,就是癸亥日,往前的日子依次逆推。六十个单位轮完一圈后,再周而复始。

如《肴之战》:“夏四月辛巳,败秦军于肴。”“四月辛巳”指农历四月十三日;《石钟山记》“元丰七年六月丁丑”,即农历六月九日。

3. 月相纪日法

所谓“月相”,就是地球上看到的月球被太阳照明部分。常言道“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,这里的圆缺就是指“月相变化”。

《前赤壁赋》:“壬戌之秋,七月既望”中的“既望”;林觉民 《与妻书》“初婚三四个月,适冬之望日前后”中的“望日”,用的就是“月相纪日”。

朔:每月初一

朏(fěi):每月初三

望:每月十五(小月十五日,大月十六日)

既望:一般指“望日”后一天。(“既”有“已经”的意思)

几望:一般指“望日”前一天。(“几”有“接近”的意思)

晦:每月最后一天

4. 干支月相兼用法

习惯是干支置前,月相列后。如《登泰山记》:“戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。”

5. 二十四节气纪日

我们还会见到用“二十四节气”来纪日的情况,如《扬州慢》:“淳熙丙申至日,予过维扬。”夏至白天最长,冬至白天最短,因而古人称夏至、冬至为至日,这里指冬至。

二、纪时法

1. 天色纪时法

古人最初是根据天色的变化将一昼夜划分为十二个时辰(每个时辰相当于现在2小时),它们的名称是:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅(yú)中、日中、日昳(dié)、晡(bū)时、日入、黄昏、人定。

如《孔雀东南飞》:“鸡鸣入机织,夜夜不得息。”“鸡鸣”相当于现在的凌晨1时到3时。

再如《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。”平明是平旦的别称,相当于现在的凌晨3时到5时。

2.时辰纪时法

十二时辰制:

古代有一纪时仪器叫“日晷guǐ”,上面刻有“十二地支”。

古人使用十二地支来表示十二时辰,每个时辰等于现代的两个小时。

【子时】夜半,又名子夜、中夜:十二时辰的第一个时辰。(23:00~1:00)。

【丑时】鸡鸣,又名荒鸡:十二时辰的第二个时辰。(1:00~3:00)。

【寅时】平旦,又称黎明、早晨、日旦等:时是夜与日的交替之际。(3:00~5:00)。

【卯时】日出,又名日始、破晓、旭日等:指太阳刚刚露脸,冉冉初升的那段时间。(5:00~7:00)。

【辰时】食时,又名早食等:古人“朝食”之时也就是吃早饭时间,(7:00~9:00)。

【巳时】隅中,又名日禺等:临近中午的时候称为隅中。(9:00~11:00)。

【午时】日中,又名日正、中午等:(11:00~13:00)。

【未时】日昳,又名日跌、日央等:太阳偏西为日跌。(13:00~15:00)。

【申时】晡时,又名日铺、夕食等:(15:00~17:00)。

【酉时】日入,又名日落、日沉、傍晚:意为太阳落山的时候。(17:00~19:00)。

【戌时】黄昏,又名日夕、日暮、日晚等:此时太阳已落山,天将黑未黑。天地昏黄,万物朦胧,故称黄昏。(19:00~21:00)。

【亥时】人定,又名定昏等:此时夜色已深,人们已经停止活动,安歇睡眠了。人定也就是人静。(21:00~23:00)。

二十四时辰制:

宋以后把二十时辰中每个时辰平分为初、正两部分,这样,子初、子正、丑初、丑正......依次下去,恰为二十四时辰,同现在一天二十四小时时间一致。

3. 五更纪时法

古代把夜晚分成五个时段,用鼓打更报时,所以叫作五更、五鼓,或称五夜。如《孔雀东南飞》:“仰头相向鸣,夜夜达五更。”五更相当于现代的:

一更:19:00~21:00

二更:21:00~23:00

三更:23:00~1:00

四更:1:00~3:00

五更:3:00~5:00

三、纪月法

1. 序数纪月法

就是用数字来记载月份,跟现在是差不多的,从一月开始,一直记到十二月。

一年开始的第一个月,称为正月。每个月在先秦时代,大约都是有特定的称呼的,例如《楚辞》把正月称为孟陬,《诗经》把四月称为除,十月称为阳,《国语》把九月称为玄,等等。

2. 地支纪月法

即以十二地支配称十二个月,每个地支前往往要加上特定的“建”字。

如杜甫《草堂即事》诗:“荒村建子月,独树老夫家。”“建子月”按周朝纪月法指农历十一月。庾信《哀江南赋》:“以戊辰之年,建亥之月,金陵瓦解。”“建亥”即农历十月。

3.时节纪月法

古代一个季度中的三个月可以分别用“孟、仲、季”来表示(“孟、仲、季”同时也是古人取字的常用字,用以表示兄弟姐妹排行)。

如“孟冬”指冬季的第一个月,即农历十月。《古诗十九首》中有一首《孟冬寒气至》,就出现了这种纪月方式。陶渊明《拟古诗九首》“仲春遘时雨”,“仲春”指农历二月。

四、纪年法

1. 年次纪年法

古代最早的纪年法,就是年次纪年法。所谓年次纪年法,指按照王公即位的年次进行纪年,例如公元前770年,古人记为周平王元年、秦襄公八年等。那么公元前769年,就记为周平王二年、秦襄公九年等。这样,按照元、二、三的次序,依次记下去,直到王公出位或死亡了为止。如赵惠文王十六年《左传。骰之战》:“三十三年春,秦师过周北门。”指鲁僖公三十三年。《廉颇蔺相如列传》:“赵惠文王十六年,廉颇为赵将。”

民国纪年法:1912年中华民国成立后,定1912年为民国元年。从此又有了民国纪年法。

2. 年号纪年法

汉武帝时开始有元号。以后每个新皇帝即位,都要改年号(称为“改元”),并用年号纪年。后来日本、越南、朝鲜、高丽纪年受到中国影响,也都使用过自己的年号。现在的日本仍然使用自己的年号。

年号怎么纪年呢?例如公元前140年,汉武帝立年号为“建元”,所以这一年就记为建元元年,次年就记为建元二年,依次类推。如果年号改了,便按着新的年号,重新纪年。年号被认为是帝王正统的标志,称为“奉正朔”。一个政权使用另一个政权的年号,就是标志着藩属、臣服于对方了。如在中国分裂的时期——五代十国时,吴越国使用唐、后梁、后唐、后晋、后汉、后周和北宋的年号,就都是表示臣服。地方割据势力、少数民族政权以及农民起义建立政权也常常自立年号纪年。

3. 干支纪年法

天干地支搭配,60年一个轮回,周而复始,循环不息。由甲子开始,满六十年称做一甲子或一花甲子。

4. 年号干支兼用法

纪年时皇帝年号置前,干支列后。如《核舟记》“天启壬戌秋日”,“天启”是明熹宗朱由校年号,“壬戌”是干支纪年;《祭妹文旷乾隆丁亥冬》,“乾隆”是清高宗爱新觉罗·弘历年号,“丁亥”是干支纪年;《梅花岭记》“顺治二年乙酉四月”,“顺治”是清世祖爱新觉罗·福临年号,“乙酉”是干支纪年。